24小时咨询热线

0898-08980898

在93周年盛大阅兵式上,无论是资深的军事爱好者,还是对军事一知半解的普通观众,都难得地站在了同一起跑线上。平日里侃侃而谈的军迷们,此刻却集体陷入了沉默,因为这场阅兵所展示的装备和技术,已经超出了他们日常讨论的范畴。然而,当轰炸机编队呼啸着掠过天际时,那些尘封的记忆瞬间被唤醒——那个熟悉的身影,正是“六爷”。

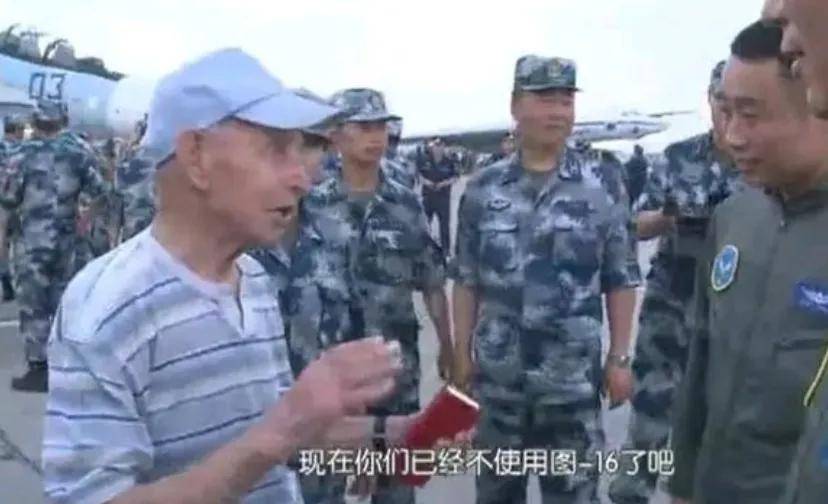

“六爷”是轰-6轰炸机的昵称,它的原型可以追溯到前苏联的图-16轰炸机。1957年,在中苏国防新技术协定的框架下,苏联向中国提供了2架图-16A整机作为样机,并授权中国进行仿制生产。1965年,轰-6完成了新中国历史上首次由飞机运载并投放的壮举,奠定了它在空军中的传奇地位。如今,轰-6系列中最常见的型号是轰-6K,它拥有一个响亮的称号——“战神”。而最新改进型轰-6N,则被赋予“雷神”之名,象征着更强大的威慑力。

尽管军迷们翘首以盼,传说中的隐身轰炸机H20依然没有出现在阅兵式上。这是否意味着中国无法制造隐身轰炸机?坊间流传的小道消息称,H20其实已经研制成功,但由于其性能未能完全适应现代作战体系,不得不返厂升级。相比之下,美国的隐身轰炸机(如B-2)似乎更为先进,但它们的实际用途却相当有限——要么投掷常规炸弹,要么执行核打击任务。然而,中国已经拥有强大的洲际弹道导弹(如阅兵式上展示的“原木车”),核威慑能力无需依赖轰炸机。因此,隐身轰炸机的唯一价值,或许只剩下常规轰炸这一项。

隐身轰炸机在对抗小国时或许能发挥巨大作用,但对于大国而言,它的实际意义并不大。原因何在?细心的观众可能注意到,阅兵式的直播画面中出现了远高于飞机编队的拍摄视角——这不是无人机,也不是直升机,而是卫星视角。隐身轰炸机虽然能躲避普通雷达的追踪,却无法在光学侦察手段下完全隐形。现代军事卫星可以全天候监视隐身轰炸机的动向,从机库起飞到执行任务全程跟踪。此外,隐身轰炸机通常采用亚音速飞行,一旦被锁定,几乎无法逃脱战斗机和导弹的拦截。历史上,F-117隐身战机就曾在南联盟被老式防空导弹击落,这充分暴露了隐身战机的脆弱性。

既然隐身轰炸机存在诸多局限,为何中国仍在不断升级轰-6系列?答案很简单:“不怕六爷带得多,就怕六爷带一颗。”这里的“一颗”,指的是阅兵式上亮相的“惊雷-1”高超音速导弹,其射程高达5000公里。结合轰-6自身5000公里的航程,两者配合可打击1万公里外的目标。这意味着,无论是第二岛链的关岛、夏威夷,还是印度洋的迪戈加西亚军事基地都在其覆盖范围内。更令人震撼的是,轰-6曾与俄罗斯空军联合演习,降落在靠近阿拉斯加的远东基地,理论上甚至能威胁美国本土。

与B-2需要长途奔袭、空中加油才能执行任务不同,轰-6只需在安全距离外发射“惊雷”,随后从容返航,完全无需隐身突防。此外,轰-6的单机成本仅为1亿人民币,远低于B-2的24亿美元。目前,中国拥有约270架轰-6系列轰炸机群,规模全球第一,且生产线成熟,战时产能极高。

隐身轰炸机的生态位并未被完全放弃,中国已推出“彩虹-7”无人隐身轰炸机(由A股上市公司航天彩虹研制)。由于无需考虑飞行员生存问题,彩虹-7的隐身性能和飞行速度甚至优于B-2。此外,国内多家军工企业正在研发类似机型,竞争激烈,以至于彩虹-7甚至未能登上阅兵舞台。这也从侧面说明,中国在无人机领域的技术储备已经相当雄厚,H20或许已不再是唯一选择。

值得一提的是,轰-6的生产商是中航西飞(A股上市公司),而中国军工体系的整体进步,正推动着军事战略的“弯道超车”。曾经的“灭国神器”隐身轰炸机,在新型作战体系下已显得不再必要,而轰-6的持续改进,则展现了中国空军的务实与创新。